Appel à la participation : blanchissement des coraux et retour des observations suite à l’ouragan Béryl

I. Le phénomène de blanchissement à venir

Le 15 avril 2024, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) a confirmé que la planète subissait le quatrième épisode mondial de blanchissement des coraux enregistré après ceux de 1998, 2010 et 2014 – le second donc en moins de 10 ans, qui continue de s’étendre et de s’aggraver.

Entre le 1er janvier 2023 et le 10 octobre 2024, environ 77% des récifs coralliens du monde ont blanchi, dépassant ainsi en un temps plus rapide, le record recensé lors de l’épisode de 2014 qui avait duré 3 ans et durant lequel 65,7% des récifs coralliens de la planète avaient été touchés.

En cause, la température de surface record des océans avec une accumulation de chaleur particulièrement extrême et sans précédent dans l’océan Atlantique. L’année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée, sous l’effet du changement climatique accentué par le phénomène météorologique El Niño qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l’eau. Selon la NOAA, malgré le phénomène inverse, La Niña, attendue pour novembre, l’année 2024 a 61% de risque de surpasser l’année 2023.

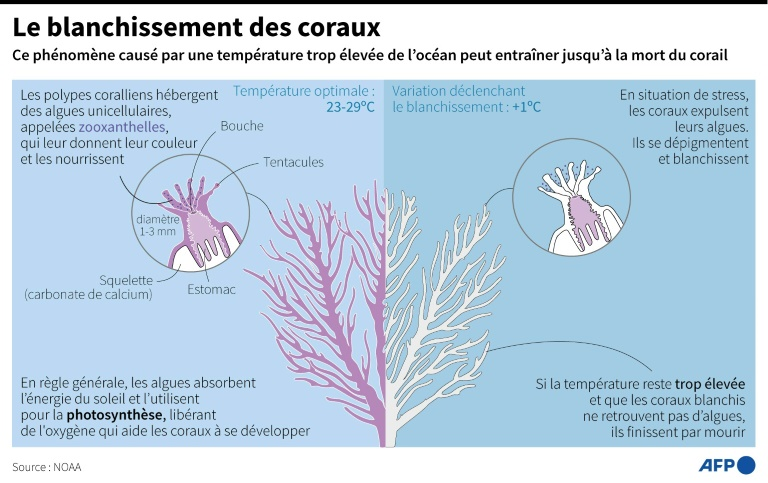

La hausse de température anormale de l’eau stresse les coraux qui expulsent alors leurs zooxanthelles – des algues vivant en symbiose avec eux qui leurs fournissent les nutriments dont ils ont besoin. Privé de ces algues, le corail perd sa couleur, laissant apparaître uniquement son squelette calcaire blanc (d’où le nom de blanchissement) et peut mourir si le stress perdure plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Ce phénomène massif de blanchissement des coraux qui touche déjà 74 pays ou territoires, a commencé en 2023 avec un blanchissement important dans les Antilles françaises. En Martinique, il a duré 3 mois de septembre à novembre. Un suivi scientifique de cet épisode réalisé sur 12 sites tout autour de l’île, par le bureau d’études Impact mer et financé par l’Office de l’Eau, a mis en évidence que le blanchissement avait impacté 81% de la couverture corallienne et provoqué la perte de 34 % de cette dernière. Les espèces de coraux ayant subi les plus fortes mortalités sont Agaricia humilis et Porites porites, mais également Acropora palmata qui est une espèce protégée. D’autres espèces ont aussi été impactées, il s’agit de la gorgone encroûtante Erythropodium caribaeorum et le zoanthaire Palythoa caribaeorum. Pour les coraux ayant survécu mais fragilisés par le blanchissement, le risque de mortalité dans l’année qui suit, de maladies ou concentration de prédateurs, est augmenté.

Malheureusement le schéma se répète en 2024. Le 19 juin, la NOAA a indiqué que les Petites Antilles étaient passées au stade d’alerte de niveau 1 (blanchissement avéré). Sur le terrain, en Martinique, cela s’est confirmé : les premières observations de blanchissement des coraux ont été remontés à la DEAL début octobre. Le bulletin Météo France de septembre annonçait aussi une température des eaux superficielles oscillant autour de 30.5°C avec des pics voisins de 31.5°C ! Pour nos récifs coralliens martiniquais, le pic du blanchissement est attendu mi-novembre. A la différence de l’épisode de 2023, celui de 2024 arrive un mois plus tard mais sera plus long dans le temps, ce qui risque d’entrainer encore plus de mortalité sur nos coraux.

Afin de mesurer ce phénomène de blanchissement, un nouveau suivi scientifique, financé par la DEAL et le Parc Naturel marin de Martinique, va être réalisé par Impact Mer au pic de l’épisode et un mois après pour évaluer les colonies de coraux blanchies et celles qui seront mortes suite à cet épisode.

- Qui peut y participer ? Tout le monde : du plongeur en bouteille au plongeur en palme masque tuba !

- Comment ? En renseignant vos observations sous-marines sur le site de l’AGRRA (Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment) : https://www.agrra.org/coral-bleaching/

Un formulaire est à remplir en indiquant entre autres le site, la profondeur, les espèces de coraux observés et avec possibilité de joindre des photos à l’appui.

- Assistance ? Pas de panique les formulaires sont en anglais, mais très faciles à renseigner ! La notice jointe à la fin de cet article, est là pour vous aider dans vos signalements.

En cas de problème sur les formulaires, vous pouvez contacter la chargée de mission milieu marin de la DEAL Mme BELLENOUE au : 0596 59 59 51 ou 0696 28 01 79.

Les informations que vous allez collecter permettront de renseigner l’ampleur du phénomène que la Martinique est en train de connaître actuellement et ses répercussions pour les années à venir.

Nous comptons sur votre aide, rejoignez l’effort caribéen dès maintenant en apportant votre contribution via vos observations !

Pour plus d’informations sur le phénomène de blanchissement, retrouvez la présentation du webinaire du 26 juin 2024 intitulé « Impacts du blanchissement 2023 – la suite » au lien suivant :

https://www.martinique.developpemen... ainsi que l’article sur l’épisode de blanchissement 2023.

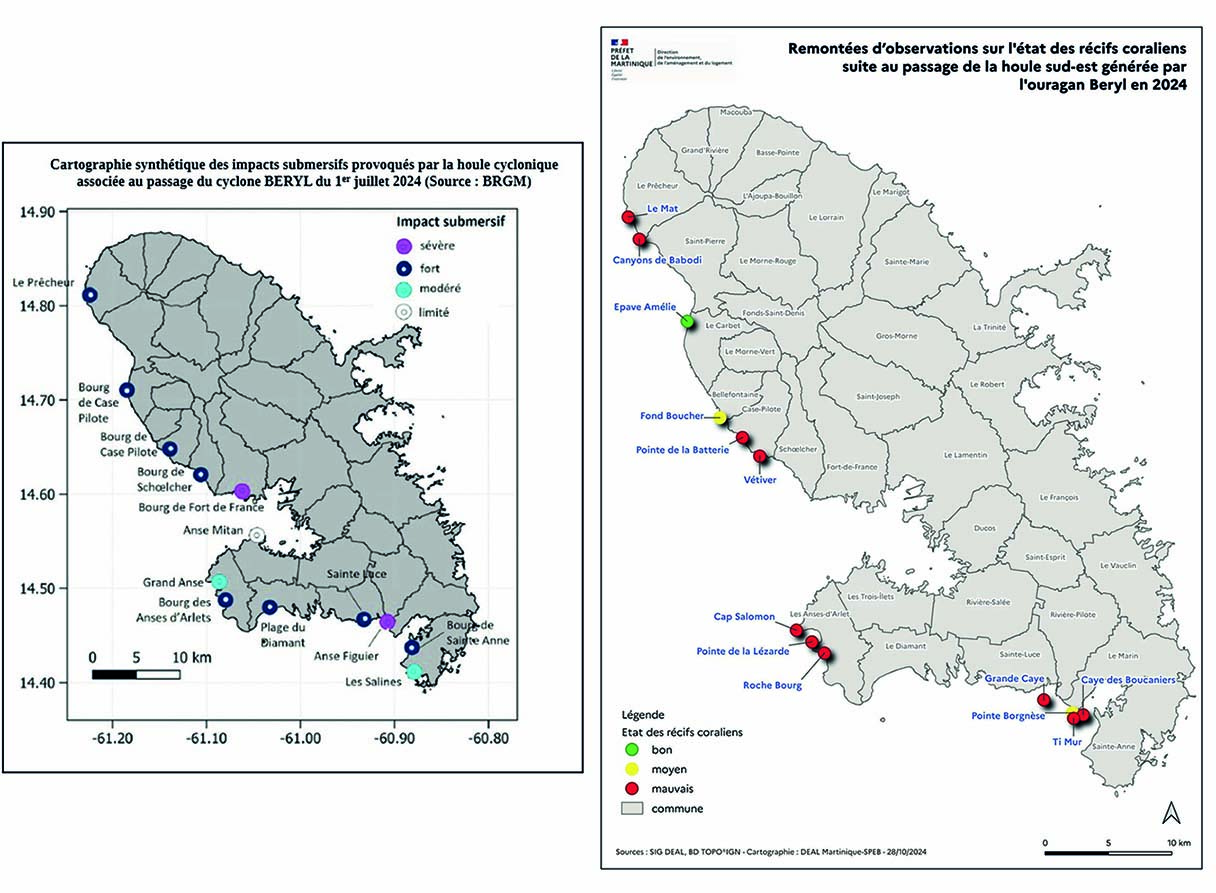

II. Impacts de la houle cyclonique de l’ouragan Béryl sur les récifs coralliens

Par ailleurs, nos récifs coralliens martiniquais ont également été victimes de la houle cyclonique de l’ouragan Béryl, qui s’est abattue le 1 er juillet 2024, sur la côte caraïbe de la Martinique depuis la commune du Prêcheur jusqu’à Sainte-Anne. Quelques jours après, un appel à la documentation a été lancé par la DEAL, auprès des clubs de plongée de Martinique, pour caractériser les potentiels dégâts observés sur les coraux.

Voici les différentes remontées d’observations reçues, sur des sites de plongée du nord au sud :

- Le Mât nord au Prêcheur : dans la zone des 40m de profondeur beaucoup de gravats, cailloux, branches, déchets, éponges barriques sectionnées et coraux disparus enfouis par les gravats, quelques tombants ayant résisté et en bord de plage beaucoup de galets et recouvrement algal ;

- Canyons de Babodie au Prêcheur : beaucoup de coraux fragmentés ;

- Epave Amélie au Carbet : énormément de vie et aucune dégradation du milieu ;

- Fond Boucher à Bellefontaine : pas de destruction flagrante, présence des gorgones jaunes mais quelques éponges avec cratères décapitées et des traces de dragage sur la roche ;

- Vétiver à Case-Pilote : la grande colonie de corne d’élan (espèce protégée) totalement décimée ne restant qu’une petite partie du socle et d’autres colonies cassées par endroits ;

- Pointe de la Batterie à Case-Pilote : la colonie de corne d’élan a subi beaucoup de casses en plus d’une forte mortalité due au blanchissement 2023 et recouvrement algal très important sur les roches et galets ;

- Cap Salomon aux Anses d’Arlet : la corne d’élan cassée à moitié et des coraux « scalpés » ;

- Pointe Lézarde aux Anses d’Arlet : éponges bariques fragmentées ou complètement « décapitées » à la base, gorgones cassées à terre et coraux effrités par endroits, présence de casiers de pêches difformes et recouvrement algal ;

- Roche du Bourg des Anses d’Arlet : amas d’éponges et de gorgones cassées et mortes sur le fond sableux ;

- Grande Caye de Sainte Luce : complètement ravagé, ne reste plus rien du récif, impression que le corail a été passé au rouleau compresseur, de nombreuses colonies de plusieurs espèces de coraux ont été cassées ;

- Les sites Caye boucaniers, Ti’mur et Pointe Borgnèse à l’entrée de la Baie du Marin : éponges barriques et gorgones arrachés, coraux branchus fragmentés dont ceux qui étaient déjà morts suite au blanchissement 2023, constat le plus frappant pour Ti’mur avec un plateau retourné, de plus nombreux tests d’oursin des sables, grande quantité de déchets plastiques et métalliques et de vestiges de mouillages et bouts sur le fonds ainsi que des casiers et filets de pêche fortement déformés et abandonnés depuis, pour autant la faune est toujours présente avec autant de poissons et des herbiers en bon état.

Le constat est grave, plusieurs sites qui hébergent l’espèce protégée de corail Acropora palmata (corne d’élan) ont été touchés, détruisant ces colonies classées en danger critique d’extinction sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

L’impact de la houle cyclonique de l’ouragan BERYL semble avoir été le plus fort au niveau de la Grande Caye à Sainte-Luce, un des sites les plus riches en espèces de coraux dans les Petites Antilles. Ce constat corrobore le bilan du rapport du BRGM qui indique que cette houle cyclonique est un évènement de référence concernant les impacts submersifs, pour la côte Sud et notamment pour les communes de Saint Anne, du Diamant, du Marin et de Sainte Luce. La submersion a été accompagnée par des phénomènes de chocs et de projection liés à l’action mécanique des vagues, qui ont cassé les coraux, les fragilisant encore plus face à l’épisode de blanchissement qu’ils sont en train de subir.

Face à l’enchainement de ces phénomènes climatiques, causés par le réchauffement de la planète, ce sont nos coraux qui disparaissent. Il est important d’agir ! A l’échelle de tout citoyen, il est possible d’appliquer les bons gestes pour protéger nos coraux : en évitant de jeter les ancres de bateaux ou casiers de pêcheur sur les récifs, en faisant attention de ne pas les toucher avec ses palmes, en utilisant un lycra ou lieu d’une crème solaire et en continuant de remonter vos observations !

Sur le même sujet

Iguane rayé : annuaire des communes actualisé

Iguane rayé : annuaire des communes mis à jour

23 décembre 2024